产假是几天?中国的产假有多长?我国劳动法规定女职工产假多少天?1.劳动法规定女职工产假多少天?是指职业女性依法享有的休假权利。从产前到产后,一般有98天,产假几天?2023年新规2023年,国家规定法定产假为98天,现在国家规定产假多少天?国家规定的法定产假为98天,包括周末和国家法定节假日,法律客观性:《女职工劳动保护特别规定》第七条享受98天产假,其中产前可休15天;难产的,增加产假15天;国家规定产假多少天?国家规定女职工可以享受98天产假,其中产前可以休15天。

1、国内产假多长时间

2、我国劳动法规定女职工的产假为多少天

法律的主观性:1。劳动法规定女职工产假多少天?是指职业女性依法享有的休假权利。从产前到产后,一般有98天。《劳动法》第62条:女职工享有不少于90天的产假。第二,如何计算女员工的假工资。根据《女职工劳动保护特别规定》第八条,女职工产假期间的生育津贴由生育保险基金按照上年度职工月平均工资的标准支付。未参加生育保险的,由用人单位按照女职工产假前的工资标准缴纳。

三、产假福利1、产假,工资按病假支付。产假是医生开证明的,所以工资照病假发。2.产前假,工资80%。怀孕7个月以上,有工作证的,经本人申请,单位批准,可以请两个半月的产前假。对于一些根据当地法律法规必须给予休假的情况,单位应当批准其休假,工资按照员工本人上一个月工资标准的80%发放。3.产假和生育津贴。

3、产假多少天2023年新规定

2023法定产假为98天。1.具体如下:1。产假是指在职职工分娩前后的休假待遇,是对在职职工的保障,是女性身心健康的体现。增加产假的新政策也是为了让女性在生完孩子后有足够的时间恢复,保证有足够的产后恢复期。2.女职工法定产假不少于14周,即8天,其中产前15天,难产15天,每增加一个婴儿增加15天。

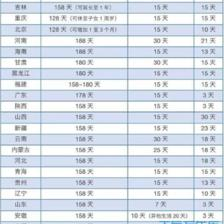

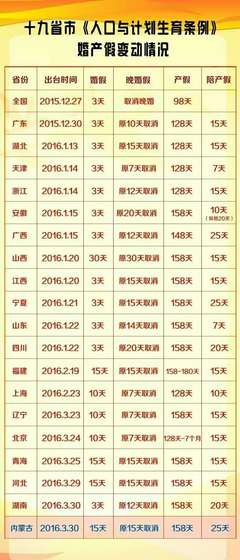

3.符合晚婚晚育条件的女职工,给予产假30天。剖宫产第一次困,98天增加15天。晚婚晚育的,在98天的基础上增加30天。怀孕7个月以上的,经本人申请,单位批准,可以休两个半月的产前假。4.随着二胎政策的全面实施,产假天数也发生了变化。从之前的98天到128158天。对于生活在广东、甘肃、黑龙江、海南和河南省的母亲来说,产假长达近六个月,藏族母亲甚至可以休息一年。

4、产假有多少天?

1。新的产假不是158天,也不是180天,国家法定产假是98天。产假一般从产前半个月持续到产后两个半月。晚婚晚育的,生育前后可延长至四个月,女职工可享受不少于98天的产假。2.职业女性产假期间,用人单位不得降低其工资、辞退或者以其他形式解除劳动合同。3.产假的分类如下:1。必须享受的休假产假:98天和15天(难产)和15天(每多生一个婴儿多生一胎)。

(有些企业把怀孕女职工在工作时间做产前检查的时间算作病假、旷工等。,侵犯了女职工的合法权益)产前休息:怀孕七个月以上的,每天休息一小时,不允许上夜班。母乳喂养时间:一岁以内的婴儿每天两次,每次30分钟,也可以一起使用。2.可以休的假产前假:怀孕7个月以上,有工作证的,经本人申请,单位批准,可以休两个半月的产前假。

5、现在产假国家规定多少天

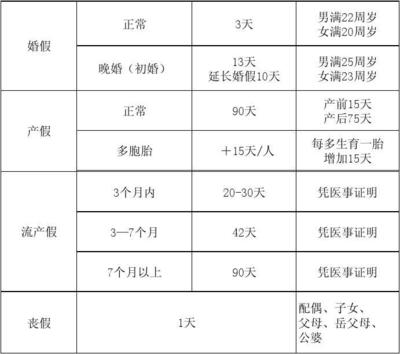

国家规定的法定产假为98天,包括周末和国家法定节假日。在98天产假中,分娩前可以休15天。难产的,增加产假15天;如果是多胞胎,每多生一个婴儿,产假增加15天。婚假多少天是国家规定的,是指劳动者结婚时自己依法享受的假期。婚假是劳动者结婚时给予劳动者的假期,用人单位全额支付工资。这是对劳动者的精神安慰,体现了政府对劳动者的福利政策,也保障了劳动者的权益,对调动劳动者的积极性具有重要意义。

2.符合晚婚年龄(女23周岁,男25周岁)的,可享受晚婚假15天(含法定婚假3天)。3.如果结婚时男女双方不在同一个地方工作,可以根据距离远近给予事假。4.探亲假(探望父母)期间结婚的,不再给假。5.婚假包括公假和法定假。6.再婚的可以享受法定婚假,不能享受晚婚假。各省区在国家法律的基础上延长了产假。具体情况请向当地有关部门了解。

6、国家产假规定是多少天

法律的主观性:国家规定女职工产假98天,其中产前可以休15天;怀孕不满4个月的,享受15天产假;怀孕4个月后流产的,产假42天;难产的,增加产假15天;如果是多胞胎,每多生一个婴儿,产假增加15天。法律客观性:《女职工劳动保护特别规定》第七条享受98天产假,其中产前可休15天;难产的,增加产假15天;

7、国家规定产假多少天

国家规定女职工可享受98天产假,其中产前15天。女职工产假期间的生育津贴,由生育保险基金按照上年度职工月平均工资的标准支付。未参加生育保险的,由用人单位按照女职工产假前的工资标准缴纳。【法律依据】《女职工劳动保护特别规定》第七条享受98天产假,其中产前15天;

如果是多胞胎,每多生一个婴儿,产假增加15天。怀孕不满4个月在颤抖棚流产的女职工,享受15天产假;怀孕4个月后流产者有权享受42天的产假,【温馨提示】以上回答仅基于目前的资料和我对法律的理解。请仔细参考!如果你对这个问题还有疑问,建议你整理相关资料,与专业人士详细沟通。